- Afrikanischer LungenfischProtopterus sp.

Herkunft

Zentral- und Ostafrika

Größe

bis 1 m

Lebensraum

Sümpfe, Seen, Nbenflüsse, Überschwemmungsgebiete

Gewicht

Nahrung

Krebse, Weichtiere, Insektenlarven

Tragezeit

Bedrohungsstatus*

nicht bekannt

Der Afrikanische Lungenfisch verfügt über eine voll funktionsfähige Lunge. Seine Kiemen sind stark zurückgebildet. Damit ist er in der Lage, lange Trockenzeiten zu überbrücken. Er gräbt sich in den weichen Schlamm und kann über seine Lunge weiter atmen. Lungenfische gehören zu einer Gattung, die bereits vor 400 Millionen Jahren lebte. Man nennt sie daher auch „Lebende Fossilien“.

Aldabra-RiesenschildkröteGeochelone gigantea

Aldabra-RiesenschildkröteGeochelone giganteaHerkunft

Seychellen

Größe

0,9 - 1,2 m

Lebensraum

Flaches Gras- und Buschland

Gewicht

bis zu 250 kg

Nahrung

Gräser, Kräuter, Blüten

Tragezeit

Inkubationszeit: bis zu 250 Tage

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Aldabra-Riesenschildkröten gehören zu den größten Riesenschildkröten der Welt. Sie werden bis zu 250 Kilogramm schwer, ihr Panzer bis zu 122 Zentimeter groß und können über 100 Jahre alt werden. Sie leben auf der Hauptinsel des Aldabra-Atolls.

AlpakaVicugna vicugna f. pacos

AlpakaVicugna vicugna f. pacosHerkunft

Südamerika (Peru bis Chile und Argentinien)

Größe

1-2,2 m

Lebensraum

als Haustier in den Hochplateaus und Bergen der hohen Andenregionen

Gewicht

55-65 kg

Nahrung

Gräser, Kräuter, Moos, Flechten

Tragezeit

11 Monate

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Alpakas gehören zoologisch gesehen in die Familie der Kamele. Innerhalb dieser Familie gibt es noch die Trampeltiere sowie die Dromedare. Diese beiden Kamele besitzen jedoch Höcker und kommen aus der alten Welt. Die Neuweltkamele, zu denen die Vikunjas und die Guanakos als Wildformen, sowie die Lamas und Alpakas als Zuchtformen gehören, haben hingegen keine Höcker.

Während Lamas hauptsächlich als Lasttiere gezüchtet wurden, sind die Alpakas wertvolle Wolllieferanten. Alpakas leben sozial in offenen Familienverbänden, die vom jeweiligen Leithengst verteidigt werden. Die Stuten können das ganze Jahr über trächtig werden, dementsprechend gibt es keine besondere Paarungszeit.

AlpengamsRupicapra rupicapra rupicapra

AlpengamsRupicapra rupicapra rupicapraHerkunft

Europa (Alpen)

Größe

0,9-1,3 m

Lebensraum

Gebirge

Gewicht

24-40 kg

Nahrung

Gräser, Kräuter, Blätter, Knospen, Triebe, Moose, Flechten

Tragezeit

5,5 Monate

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Amerikanischer StelzenläuferHimantopus himantopus mexicanus

Amerikanischer StelzenläuferHimantopus himantopus mexicanusHerkunft

West- und Süd-USA, Mittel- und nördliches Südamerika

Größe

35-40 cm

Lebensraum

Feucht- und Sumpfgebiete

Gewicht

bis 200 g

Nahrung

Wirbellose, kleine Fische und Kaulquappen

Tragezeit

Brutzeit: 22-29 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Amerikanische Stelzenläufer werden auch Schwarznacken- oder Mexikanische Stelzenläufer genannt. Sie leben in lockeren Kolonien. Trotzdem sind sie sehr territorial und verteidigen das Nest während der Brut. Ihr Name weist auf die langen, auffällig roten Beine hin.

Argentinische RuderenteOxyura vittata

Argentinische RuderenteOxyura vittataHerkunft

südliches Südamerika

Größe

36-46 cm

Lebensraum

vegetationsreiche, seichte Seen

Gewicht

560-610 g

Nahrung

Wirbellose, Pflanzen

Tragezeit

Brutdauer 22-24 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Argentinische Ruderenten fliegen nur selten. Bei Gefahr tauchen sie meist ins Wasser ab. Die Männchen sind während der Brutzeit an ihrem leuchtend blauen Schnabel und dem rotbraunen Federkleid zu erkennen. Die Weibchen hingegen sind ganzjährig unauffällig grau-braun.

Asiatischer ElefantElephas maximus

Asiatischer ElefantElephas maximusHerkunft

Süd- und Südostasien

Größe

2-3 m

Lebensraum

Regen- und Trockenwälder

Gewicht

2-5 t

Nahrung

Blätter, Rinde, Gräser, Früchte

Tragezeit

20-22 Monate

Bedrohungsstatus*

stark gefährdet

Asiatische Elefanten sind nach den Afrikanischen Elefanten die zweitgrößten Landsäugetiere. Die Stoßzähne der Elefanten sind umgewandelte, verlängerte Schneidezähne. Sie wachsen ein Leben lang. Bei den Asiatischen Elefanten sind die Stoßzähne in der Regel nur bei den Bullen so stark ausgeprägt, während die Kühe lediglich kleine Relikte haben, die kaum von außen sichtbar sind. Die Bullen werden aufgrund dieser Zähne häufig gejagt. Als Elfenbein haben sie für die Herstellung von Kunstobjekten auf den illegalen internationalen Märkten eine große Bedeutung.

In ihrem Rüssel haben Elefanten bis zu 150.000 Muskeln. Damit ist dieses Multifunktionswerkzeug einzigartig im Tierreich. Die Verwachsung aus Nase und Oberlippe wird zum Atmen, beim Trinken, zur Kommunikation und zum Riechen benutzt. Aber auch als Greifzange oder Schnorchel und bei der Körperpflege findet der Rüssel regelmäßig Einsatz. Kleine Elefanten müssen übrigens erst lernen, mit diesem ungewöhnlichen Körperteil umzugehen.

Azara-AgutiDasyprocta azarae

Azara-AgutiDasyprocta azaraeHerkunft

zentrales Südamerika

Größe

40-60 cm

Lebensraum

Regenwälder, Pampa, Sumpfland

Gewicht

1-4 kg

Nahrung

Sämereien, Früchte, Wurzeln

Tragezeit

100-120 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Azara-Agutis sind Nagetiere aus Südamerika. Verwandtschaftlich stehen sie den Meerschweinchen nahe. Ökologisch haben sie vor allem eine große Bedeutung für die Verbreitung der Paranuss, da sie in der Lage sind, ihre harte Schale zu knacken.

BalistarLeucopsar rothschildi

BalistarLeucopsar rothschildiHerkunft

Südostasien

Größe

circa 25 cm

Lebensraum

tropischer Trockenwald, Waldränder, baumbestandenes Grasland

Gewicht

70-115 g

Nahrung

Insekten, kleine Wirbeltiere, Früchte, Sämereien

Tragezeit

Brutzeit: 14 Tage

Bedrohungsstatus*

vom Aussterben bedroht

Balistare sind in ihrem Verhalten ausgesprochen friedlich und lassen sich gut mit anderen Arten vergesellschaften. Sie können bis zu 22 Jahre alt werden. Im Freiland war die Vogelart fast ausgestorben. 2001 wurden in dem letzten noch bestehenden Rückzugsgebiet der Art, dem Balo-Barat-Nationalpark, nur noch sechs Vögel gezählt. Seit 2011 werden dort Nachzuchten ausgewildert, der Bestand konnte so bis 2019 auf 256 Vögel anwachsen und steigt seitdem weiter. Der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe beteiligt sich an der Erhaltungszucht dieser Art.

Bartlett-DolchstichtaubeGallicolumba crinigera

Bartlett-DolchstichtaubeGallicolumba crinigeraHerkunft

Südostasien (Philippinen)

Größe

30 cm

Lebensraum

Primär- und Sekundärwälder

Gewicht

180-200 g

Nahrung

Insekten, Spinnentiere, Würmer, Beeren, Sämereien

Tragezeit

Brutzeit: 17 Tage

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Die Erdtaube sucht ihre Nahrung am liebsten am Boden. Zur Brutzeit baut sie napfförmige Nester im Gesträuch. Nachdem das Jungtier aus dem Ei geschlüpft ist, wird es nach rund drei Wochen flügge. Ihren Namen verdankt sie der roten Gefiederfärbung im Kropfbereich.

Bengalischer PlumploriNycticebus bengalensis

Bengalischer PlumploriNycticebus bengalensisHerkunft

südliches Asien, Kambodscha, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand

Größe

34-38 cm

Lebensraum

Regenwald

Gewicht

650-2100 g

Nahrung

Früchte, Beeren, Baumsäfte, Insekten

Tragezeit

180-200 Tage

Bedrohungsstatus*

stark gefährdet

Bengalische Plumploris sind schwanzlose Primaten, die in Größe und Fellfärbung sehr variieren. Ihre zweiten Finger sind stark reduziert, um einen festen Haltegriff an den Ästen zu ermöglichen. Die Duftdrüsen der Haut dienen der olfaktorischen Kommunikation (Riechwahrnehmung). Das Sekret der Unterarmdrüse ist in Verbindung mit dem Speichel giftig. Plumploris sind durch Lebensraumzerstörung, Bejagung und illegale Haltung als Heimtiere stark bedroht.

Bennett-KänguruNotamacropus rufogriseus

Bennett-KänguruNotamacropus rufogriseusHerkunft

Australien (Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmanien und benachbarte Inseln)

Größe

ca. 1m

Lebensraum

Eukalyptuswälder, offene Grasflächen

Gewicht

14-19 kg

Nahrung

Gräser, Kräuter

Tragezeit

ca. 30 Tage, dann neun Monate im Beutel

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Bennett-Kängurus sind in Eukalyptuswäldern und offenen Grasflächen zu finden, wo sie meist einzelgängerisch leben. Sie sind dämmerungsaktiv und können lange Zeit ohne Wasser auskommen.

Das Besondere bei ihnen ist die Jungtieraufzucht: Weibchen bringen ein Jungtier zur Welt, das bei der Geburt nackt und blind ist. Nach 30 Tagen Tragezeit kriecht das sehr unterentwickelte, nahezu embryonale Jungtier in den Beutel, wo es sich weiter entwickelt. Etwa 9 Monate verbringt es im Beutel des Weibchens und wird erst mit 12 – 17 Monaten entwöhnt. Während dieser Zeit kann sich ein zweites Jungtier entwickeln. Beide Jungtiere können dann auch gleichzeitig gesäugt werden. Das Muttertier produziert hierzu sogar verschiedene Milch, da sich der Bedarf an Fettgehalt und Nährstoffen bei Kängurus unterschiedlichen Alters unterscheidet.

BirkenrindenstabschreckeOxyartes lamellatus

BirkenrindenstabschreckeOxyartes lamellatusHerkunft

Vietnam, China

Größe

Weibchen bis 12 cm, Männchen bis 9 cm

Lebensraum

tropischer Regenwald

Gewicht

Nahrung

Blätter

Tragezeit

Jungtiere schlüpfen nach 3 bis 5 Monaten

Bedrohungsstatus*

nicht bekannt

Birkenrindenstabschrecken besitze kleine, rote Flügel, die allerdings nicht mehr zur Flugfähigkeit reichen. Anstatt vor Angreifern wegzufliegen, drohen sie ihnen in einer sogenannten „Drohpose“ und verströmen einen unangenehmen Geruch. Die Tiere gehören zu den Gespenstschrecken, die aufgrund ihrer Körperform auch Stabschrecken genannt werden. Die Eier der verschiedenen Gespenstschreckenarten unterscheiden sich meist so stark, dass sie zur Bestimmung der Arten teilweise besser geeignet sind als die erwachsenen Tiere.

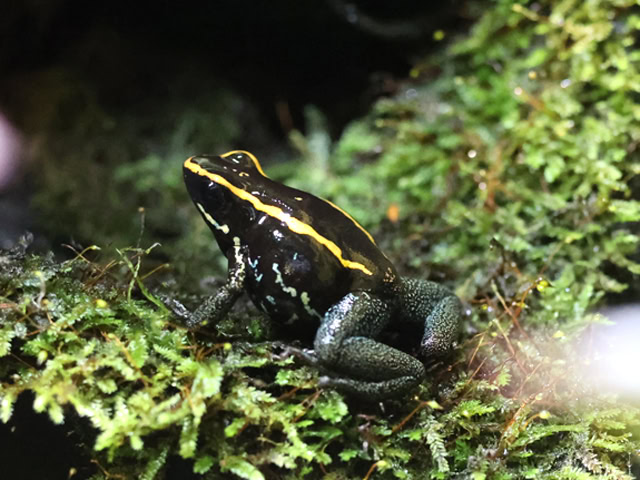

Blauer BaumsteigerDendrobates azureus

Blauer BaumsteigerDendrobates azureusHerkunft

Brasilien, Guyana

Größe

4,5cm

Lebensraum

Sumpfwälder, Savannen

Gewicht

Nahrung

kleine Insekten und Spinnen

Tragezeit

Eierentwicklung 14 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Blaue Baumsteiger haben ein Hautgift, dass sie nicht nur vor Fressfeinden schützt , sondern auch Pilze und Bakterien abwehrt.

Jeder Blaue Baumsteiger hat ein individuelles Punktemuster auf dem Rücken, das vergleichbar mit dem menschlichen Fingerabdruck ist. Die Eier werden in kleine Wasserstellen am Boden gelegt und wachsen dort zu Kaulquappen heran. Von dort tragen die Elterntiere sie in andere Wasserstellen wie beispielsweise Pfützen oder Trichter von Bromelien und füttern sie mit unbefruchteten Eiern. BlaukrönchenLoriculus galgulus

BlaukrönchenLoriculus galgulusHerkunft

Südostasien

Größe

12-14 cm

Lebensraum

Regenwälder

Gewicht

22-35 g

Nahrung

Nektar, Blütenpollen, Früchte

Tragezeit

Brutzeit: 18-20 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Böhm-SteppenzebraEquus quagga boehmi

Böhm-SteppenzebraEquus quagga boehmiHerkunft

Ostafrika (Kenia, Sambia, Tansania, Uganda, Südäthiopien)

Größe

1-1,5 m

Lebensraum

Buschland, Savanne

Gewicht

175-385 kg

Nahrung

Gräser

Tragezeit

12-13 Monate

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Steppenzebras gehören zoologisch zur Familie der Pferde. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über ganz Ostafrika. Charakteristisch für Zebras ist die schwarz-weiß gestreifte Fellfärbung. Es gibt mehrere Vermutungen, weshalb sich diese Färbung bei den Zebras durchgesetzt hat. Zum einen können die Tsetsefliegen die Zebras dadurch wesentlich schlechter sehen und stechen nicht so häufig zu. Eine weitere Hypothese ist, dass Feinde das einzelne Zebra in einer Herde aus lauter gestreiften Zebras nicht so leicht als Individuum erkennen können und deshalb weniger Jagderfolg haben. Außerdem wird vermutet, dass die Streifen als eine Art Mini-Klimaanlage funktionieren, da zwischen den dunklen, sich schnell aufwärmenden und den hellen weniger heißen Streifen ganz kleine Luftverwirbelungen entstehen. Wahrscheinlich ist eine Mischung aus mehreren Ansätzen die Lösung für das Rätsel hinter den Zebrastreifen.

BrillenblattnaseCarollia perspicillata

BrillenblattnaseCarollia perspicillataHerkunft

Mittel- und Südamerika

Größe

ca. 6 cm

Lebensraum

Regenwälder

Gewicht

25-30 g

Nahrung

Insekten, Nektar

Tragezeit

120 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Brillenblattnasen sind südamerikanische Fledermäuse. Sie sind dämmerungs- und nachtaktiv, oft werden über Generationen die selben Tagschlafquartiere genutzt. Untereinander verständigen sie sich nicht nur durch Laute, sondern auch durch ihren Individualgeruch.

Im Exotenhaus können sie in der Fledermaushöhle beobachtet werden.

BrillenkauzPulsatrix perspicillata

BrillenkauzPulsatrix perspicillataHerkunft

Zentral- und Südamerika

Größe

43-50 cm

Lebensraum

subtropische und tropische Wälder bis in 1.500 m Höhe

Gewicht

0,5-1 kg

Nahrung

kleine Nagetiere, Insekten, Vögel, Frösche, Reptilien

Tragezeit

Brutdauer ca. 1 Monat

Bedrohungsstatus*

nicht bedroht

Erwachsene Brillenkäuze haben ein dunkles Gesicht mit einer weißen Markierung um die Augen, die wie eine Brille aussieht. Wie alle Eulen haben auch die Brillenkäuze 14 Halswirbel, was ihnen eine Kopfdrehung von 270° ermöglicht. Im Vergleich dazu hat der Mensch nur sieben Halswirbel. Die Entwicklung der Jungtiere dauert bei den Brillenkäuzen recht lang. Sie schlüpfen mit einem weißen Gefieder und einer schwarzen Gesichtsmaske. Erst nach mehreren Jahren und verschiedenen Stufen von Jugendgefiedern bildet sich das Erwachsenengefieder aus. Die Jungvögel bleiben etwa ein Jahr bei den Elterntieren.

BromelienlaubfroschDendropsophus ebraccatus

BromelienlaubfroschDendropsophus ebraccatusHerkunft

Mittel- und nördliches Südamerika

Größe

Weibchen bis 3,5 cm; Männchen bis 2,7 cm

Lebensraum

Tieflandregenwälder

Gewicht

3,5 - 9 g

Nahrung

Wirbellose

Tragezeit

Gelegegröße: 180-300 Eier

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Bromelienlaubfrösche zeigen in ihrem Fortpflanzungsverhalten eine Besonderheit, die sonst nur bei wenigen anderen Froscharten zu finden ist. Sie können ihre Eier sowohl an Land als auch im Wasser ablegen. In einer Nacht kann das Weibchen bis zu 300 Eier legen. An Land werden die Eier an Pflanzen platziert, die über dem Wasser hängen, sodass die Kaulquappen beim Schlüpfen direkt ins Wasser fallen und sich dort weiterentwickeln können. Im Wasser werden die Eier an die Vegetation an der Oberfläche gelegt. Die Eier im Wasser entwickeln sich deutlich schneller als die an Land abgelegten. Der Ablageort wird jedoch danach ausgewählt, was verfügbar ist und bessere Chancen auf eine erfolgreiche Brut verspricht.

Die männlichen Tiere besitzen im Gegensatz zu den Weibchen eine Schallblase. Damit können sie laute Rufe erzeugen. Damit die gerufenen Weibchen diese auch von Weitem hören, ist bei ihnen die Membran des Hörorgans vergrößert.

Diese Tierart wird auch Sanduhr-Laubfrosch genannt, da das Muster auf dem Rücken die Form einer Sanduhr trägt.

CapybaraHydrochoerus hydrochaeris

CapybaraHydrochoerus hydrochaerisHerkunft

Südamerika

Größe

100 - 130 cm

Lebensraum

überflutetes Grasland, Sumpfland, Trockenwälder, Buschland

Gewicht

35 - 65 kg

Nahrung

Gräser, Wasserpflanzen, Blätter, Zweige, Rinde, Sämereien, Früchte

Tragezeit

110 - 150 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Die in Südamerika beheimateten Tiere werden auch Wasserschweine genannt, denn sie leben meist in der Nähe von Gewässern und Tauchen gerne, entweder zur Abkühlung oder um Fressfeinden zu entkommen. Sie sind nahe mit Meerschweinchen verwandt, können aber über einen Meter groß und bis zu 70 Kilogramm schwer werden und sind somit die größten Nagetiere der Welt.

ChinaleopardPanthera pardus japonensis

ChinaleopardPanthera pardus japonensisHerkunft

Zentral- bis Nordchina

Größe

ca. 1,5 m

Lebensraum

Flachland, Mittelgebirge, alpine Regionen

Gewicht

50-80 kg

Nahrung

Wildziegen, Wildschweine, Nutztiere, Kleinsäuger, Vögel

Tragezeit

3-4 Monate

Bedrohungsstatus*

stark gefährdet

Chinaleoparden sind große Raubkatzen mit einer Schulterhöhe von 50 bis 70 Zentimetern. Die Fellfarbe bei Männchen und Weibchen ist gelblich-braun mit für Leoparden typischen rosettenartigen Ringen. Diese Rosetten haben in der Mitte keine Punkte. Anhand dieses Merkmals lassen sie sich gut von den ähnlich gefärbten Jaguaren unterscheiden. Leoparden und Jaguare gehören zu den Katzenarten, bei denen durch einen Gendefekt schwarz gefärbte Individuen auftreten. Diese nennt man Panther. Ein Panther ist also keine eigene Art, sondern kann ein Leopard oder ein Jaguar sein.

Die Tiere leben als Einzelgänger in Flachland, Mittelgebirge und im höheren Bergland ihres Verbreitungsgebiets. Sie sind typische Schleichjäger, die ihrer Beute auflauern und sie dann häufig auf Bäume ziehen, um sie vor anderen Raubtieren zu sichern. Wie alle Leoparden können sie dank ihres geschmeidigen Körperbaus, ihrer kräftigen Krallen und des langen Schwanzes zur Balance hervorragend klettern und suchen mit akrobatischer Gewandtheit Ruheplätze in Astgabeln aus.

Chinaleoparde sind aufgrund von fortschreitender Lebensraumzerstörung und illegalem Handel, zum Beispiel wegen der wertvollen Felle, stark vom Aussterben gefährdet.

Chinesische Zacken-ErdschildkröteGeoemyda spengleri

Chinesische Zacken-ErdschildkröteGeoemyda spengleriHerkunft

China, Vietnam, Laos

Größe

bis 14 cm

Lebensraum

Feuchte Waldregionen, Hochwälder

Gewicht

Männchen 110 g, Weibchen bis 280 g

Nahrung

Insekten, Aas, Schnecken, Würmer, junge Mäuse, Früchte

Tragezeit

Bedrohungsstatus*

stark gefährdet

Um Beute fangen zu können, ist diese Schildkrötenart mit einem besonderen Sehsinn ausgestattet: die nach vorne gerichteten Augen lassen sich unabhängig voneinander bewegen, um mögliche Nahrung blitzschnell zu erkennen. Da sich die Brechkraft der Augen je nach Position unterscheidet, kann diese Schildkrötenart zeitgleich weit entfernte und nahe Objekte scharf sehen.

Die Art lebt einzelgängerisch. Nur in der Paarungszeit kommen sie zusammen. Das Weibchen legt Eier ins Laub unter die Oberfläche, wo sie vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Ob die geschlüpften Jungtiere männlich oder weiblich sind, steht nicht von Anfang an fest. Erst die Temperatur während der Entwicklung determiniert das spätere Geschlecht. CoscorobaschwanCoscoroba coscoroba

CoscorobaschwanCoscoroba coscorobaHerkunft

südliches Südamerika

Größe

88-115 cm

Lebensraum

Flachseen, Flussniederungen, Sümpfe

Gewicht

3-5,5 kg

Nahrung

Gräser, Kräuter, Algen, Muscheln, kleine Fische

Tragezeit

Brutzeit: ca. 30 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Die systematische Stellung des Coscorobaschwans ist nicht ganz klar, er wird häufig als Bindeglied zwischen Pfeifgänsen und Schwänen angesehen. Seine Fortpflanzungsperiode ist regional unterschiedlich. Das Weibchen brütet die Eier alleine aus, an der Aufzucht der Jungtiere beteiligen sich beide Elterntiere. Im Vergleich zu anderen Gänsearten ist der Weltbestand des Coscorobaschwans mit 10.000 bis 25.000 Individuen nicht sehr groß, aber er scheint stabil zu sein.

Deutsches LangschanGallus gallus domesticus

Deutsches LangschanGallus gallus domesticusHerkunft

in Deutschland gezüchtet

Größe

variiert

Lebensraum

Haltung als Nutztier

Gewicht

Hahn bis zu 4,5 kg; Henne bis zu 3,5 kg

Nahrung

Sämereien, pflanzliche Kost, Früchte, Insekten, Mehlwürmer

Tragezeit

Brutdauer 21 Tage

Bedrohungsstatus*

extrem gefährdete Haustierrasse

Das Deutsche Langschan wurde in Deutschland im Jahr 1879 aus mehreren verschiedenen Rassen gezüchtet. Ziel der Zucht war ein Huhn, das sowohl eine gute Legeleistung erbringt als auch viel Fleisch bietet. Es kommt in vier verschiedenen Farbschlägen vor: schwarz, blaugesäumt, weiß und braunbrüstig. Die Legeleistung ist mit 180 Eiern pro Jahr im ersten Jahr am höchsten und nimmt dann stetig ab. Das Deutsche Langschan wird nur noch selten gehalten und gilt als extrem gefährdet in der Roten Liste der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen. Der Name Langschan ergibt sich aus der Herkunft: das Croad-Langschan, aus dem das Deutsche Langschan gezüchtet wurde, kommt aus dem Langshan-Distrik in Nordchina.

Dominica-AnolisAnolis oculatus

Dominica-AnolisAnolis oculatusHerkunft

Insel Dominica (Karibik)

Größe

Körperlänge 6-10 cm

Lebensraum

Trockenwälder, felsiges Terrain, Böschungen, Kulturfolger

Gewicht

Nahrung

Insekten

Tragezeit

Brutdauer 40-60 Tage

Bedrohungsstatus*

gering gefährdet

Bei den Dominica-Anolis gibt es zwischen Männchen und Weibchen einen auffälligen Unterschied. Der Kehllappen, auch Kehlfahne genannt, ist bei Männchen sehr ausgeprägt und aufstellbar. Sein dunkelgelbes Erscheinen ist deutlich zu sehen. Bei Weibchen hingegen ist dieses Merkmal nur sehr rudimentär vorhanden. Dieser Kehllappen dient vor allem dem Einschüchtern von Konkurrenten und dem Beeindrucken von Weibchen.

Die vielen Anolis-Arten, die zum Teil nur auf einzelnen Inseln vorkommen, sind ein Beispiel für die unabhängige, konvergente Entwicklung und Anpassung an ähnliche Umweltbedingungen.

Im Zoo Karlsruhe wird die Unterart Anolis oculatus montanus gehalten. Sie kommt nur im Hochland von Dominica vor.

EiderenteSomateria mollissima

EiderenteSomateria mollissimaHerkunft

Nordamerika, Grönland, westliches und nördliches Europa, nördliches Asien

Größe

50-71 cm

Lebensraum

Küstengebiete

Gewicht

2-2,2 kg

Nahrung

Weichtiere, Krustentiere

Tragezeit

Brutdauer 25-28 Tage

Bedrohungsstatus*

gering gefährdet

Die Eiderente ist ein Zugvogel und lässt sich zur Brut und zur Mauser auch in Deutschland nieder. Im Frühjahr brüten einige tausend Eiderenten am Wattenmeer. Die Weibchen legen die Nester mit ihren weichen Bauchdaunen aus. Sie sind alleine für das Bebrüten der Eier zuständig und fasten in dieser Zeit. Verlassen sie während des Brütens das Nest, legen sie zusätzlich eine Schicht Federn über das Gelege, um den Wärmeverlust zu verringern. Die kleinen Nestflüchter werden anschließend gemeinschaftlich in „Kindergärten“ aufgezogen. Die extrem wärmenden Eiderdaunen sind ein kostbares Füllmaterial für Decken. Sie können umweltschonend nach der Brut aus den verlassenen Nestern gesammelt werden.

Im Herbst kommen Eiderenten zur Mauser und Überwinterung in die deutschen Gewässer. Dann tauschen die Männchen ihr zur Paarungszeit auffällig schwarz-weiß gefärbtes Gefieder gegen das dunkelbraune Ruhekleid ein. Dieses ähnelt dem schlichten Federkleid der Weibchen, ist jedoch etwas weniger ausgeprägt gebändert.

EisbärUrsus maritimus

EisbärUrsus maritimusHerkunft

Nordpolargebiet (Alaska, Kanada, Grönland, Norwegen, Russland)

Größe

1,3-1,6 m

Lebensraum

Arktische Küstengebiete, Packeis

Gewicht

150-800 kg

Nahrung

Robben, gestrandete Wale, Aas, im Sommer Beeren und Wurzeln

Tragezeit

durch späte Einnistung 2-3 Monate

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Eisbären sind mit ihrem langen und dichten Fell sowie einer wärmenden und gegen die Kälte isolierenden Fettschicht unter der Haut geschützt. Als Besonderheit weisen sie eine schwarze Haut auf, die dafür sorgt, dass die wenige Sonne, die in der Nordpolarregion anzutreffen ist, fast vollständig zu ihrer Körpererwärmung absorbiert werden kann. Die Haare sind zudem innen hohl wie ein Strohhalm, sodass das Licht besonders gut auf die Haut geleitet werden kann. Im Sommer schützt dieses Fell auch vor Überhitzung, denn auch in ihrem Lebensraum werden im Sommer Temperaturen von 30 Grad erreicht. Sie sind Lauerjäger und warten auf ihre Hauptnahrung, die Robben, meist an einem der Atemlöcher im Eis. Angesichts der schmelzenden Eisdecke müssen sie immer weitere Strecken zurücklegen, um ausreichend Nahrung zu finden.

EmuDromaius novaehollandiae

EmuDromaius novaehollandiaeHerkunft

Australien

Größe

1,8 m

Lebensraum

Steppengebiete, trockene Waldgebiete, Eukalyptus-Wälder, Heidegebiete, Sandwüsten

Gewicht

ca. 55 kg

Nahrung

Sämereien, Gräser, Früchte, Insekten

Tragezeit

Brutdauer ca. 2 Monate

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Emus sind nach den afrikanischen Straußen die zweitgrößten Vögel der Erde. Sie sind flugunfähig, aber durch ihre ausgeprägte Beinmuskulatur exzellente Läufer. In ihrem Lebensraum sind sie durch ihre tiefen, dröhnenden Laute bis zu zwei Kilometer weit zu hören. Ermöglicht wird dies durch eine anatomische Besonderheit. Sie haben in ihrem Luftsack eine Öffnung zwischen der Luftröhre und den Halsluftsäcken. Durch diese kann der Luftsack als Resonanzkammer genutzt und entsprechend tiefe Töne erzeugt werden.

Brut und Jungtieraufzucht übernehmen bei den Emus ausschließlich die Männchen. Sie bauen das Nest aus Blättern und Pflanzenteilen ohne die Hilfe der Henne. Diese kommt nur zur Eiablage dazu.

ErdmännchenSuricata suricatta

ErdmännchenSuricata suricattaHerkunft

Afrika, südlich der Sahara

Größe

bis zu 30 cm

Lebensraum

Savanne, Halbwüste

Gewicht

bis zu 700 g

Nahrung

Insekten, Kleintiere, Früchte

Tragezeit

77 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Trotz ihres niedlichen Aussehens gehören Erdmännchen verwandtschaftlich zu den Raubtieren. Die Tiere sind enorm sozial und leben in bis zu 20-köpfigen Familienverbänden. Erdmännchen sind Allesfresser und ernähren sich am liebsten von Früchten, Insekten und anderen Kleintieren wie Reptilien oder Mäusen.

ErzloriLorius domicella

ErzloriLorius domicellaHerkunft

Südostasien (Südliche Molukken)

Größe

28 cm

Lebensraum

Bergwälder von 400-1050 m Höhe

Gewicht

Nahrung

Pollen, Nektar, Insekten, Früchte, Nüsse, Samen, Beeren

Tragezeit

Brutdauer 25 Tage

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Erzloris sind monogam, sie bleiben also ihrem

Partner ein Leben lang treu. Häufig schließen sich die Paare zu Gruppen von zehn

bis zwanzig Tieren zusammen. Sie sind Höhlenbrüter, das Weibchen brütet die Eier

alleine aus und wird in diesem Zeitraum vom Männchen gefüttert. Sobald die Jungtiere flügge sind, suchen sie sich einen Partner. Bis dieser gefunden ist, finden sie sich häufig in großen

Schwärmen für die Nachtruhe auf einem Schlafbaum zusammen.Erzloris haben eine für Loris typische Pinselzunge, mit der sie Nektar und Pollen optimal aufnehmen können.

EtruskerspitzmausSuncus etruscus

EtruskerspitzmausSuncus etruscusHerkunft

Südeuropa und Nordafrika bis nach Südostasien

Größe

3-5 cm

Lebensraum

lichte Wälder, Grasland, Buschland, Anbaugebiete wie z.B. Olivenhaine

Gewicht

1,5-2,5 g

Nahrung

Insekten, Spinnentiere, Würmer

Tragezeit

27 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Spitzmäuse wie die Etruskerspitzmäuse gehören zoologisch gesehen nicht zu den Nagetieren, also den Mäusen, sondern zu den Insektenfressern. Sie sind also näher mit Maulwürfen verwandt als mit Mäusen.

Bis zur Entdeckung der Schweinsnasenfledermaus oder auch Hummelfledermaus im Jahr 1973 galt die Etruskerspitzmaus als das kleinste rezente, das heißt heute noch lebende, Landsäugetier.

Etruskerspitzmäuse haben eine im Vergleich zu ihrem Körpervolumen sehr große Körperoberfläche, über die sie sehr viel Wärme verlieren. Ihr Herz muss deshalb sehr viel schneller schlagen, um den Körper zu versorgen. Dafür benötigen Etruskerspitzmäuse viel Energie, sodass sie ständig, tagsüber und auch nachts, auf der Suche nach Nahrung sind. Mit ihren langen Tasthaaren und dem ausgeprägten Geruchssinn können sie ihre Beute genau erspüren. Dank der spitzen Zähne ihres Insektenfressergebisses und der langen vorgezogenen Schnauze können sie Beutetiere blitzschnell und zielgenau erlegen.

Eurasische ZwergmausMicromys minutus

Eurasische ZwergmausMicromys minutusHerkunft

Asien, Europa

Größe

5-7 cm

Lebensraum

in Gegenden mit dichtem Pflanzenbewuchs, in Feuchtgebieten

Gewicht

5-9 g

Nahrung

Sämereien, Beeren, Knospen, Wurzeln, Pilze, Moose, Insekten

Tragezeit

17-19 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Die Weibchen der kleinsten Mäuse der Welt bauen in luftiger Höhe von 30-60 Zentimetern kunstvolle Nester, die zwischen Pflanzenhalmen aufgehängt und fest verankert werden. Dazu werden zunächst schmale Streifen von zersplissenen Grasblättern, die am Halm verbleiben, zu einem runden Nest geflochten. Das so entstandene Grasgerüst wird dann mit feinsten Graspartikeln und Pflanzenwolle ausgepolstert. Die Kugelnester sind nahezu tennisballgroß und werden nach der Geburt der Jungtiere etwa eine Woche lang mit Gräsern verschlossen. Die Zwergmaus ist die einzige Tierart Mitteleuropas, die einen Greifschwanz besitzt. Dieser dient als Kletterhilfe, um sich geschickt zwischen den dünnen Grashalmen zu bewegen.

Eurasischer ElchAlces alces alces

Eurasischer ElchAlces alces alcesHerkunft

Skandinavien, Nordosteuropa, Nordasien

Größe

2,4-2,8 m

Lebensraum

Wälder, Moore, Heiden, Tundren, Bergländer (bis 2.500 m Höhe)

Gewicht

270-500 kg

Nahrung

Zweige, Blätter, Knospen, Gräser, Moose, Flechten, Wasserpflanzen

Tragezeit

8-8,5 Monate

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Elche sind die größten heute noch vorkommenden Hirsche der Welt. Zur Brutzeit bilden sich oft weibliche Rudel von bis zu 15 Tieren aus. Das Geweih der Männchen ist in dieser Zeit, im Herbst, ausgewachsen und dient den jetzt ausgeführten Rivalenkämpfen um die Elchkühe. Im Januar wird das Geweih, das ein zusätzlicher Ballast ist, wieder abgeworfen.

Ihre Nahrung besteht aus sehr energiereichen Pflanzenteilen wie jungen Baumtrieben von Pappeln, Birken und Weiden und – als Besonderheit der Tierart – Wasserpflanzen. Elche sind die einzigen Hirsche, die auch unter Wasser äsen können.

Eurasischer UhuBubo bubo

Eurasischer UhuBubo buboHerkunft

Asien, Europa

Größe

60-74 cm

Lebensraum

felsige Landschaften, Flusstäler, Steinbrüche, offene Waldgebiete, Taiga, Steppen, Halbwüsten

Gewicht

1-4 kg

Nahrung

kleine Säugetiere und Vögel, Reptilien und Amphibien

Tragezeit

Brutdauer 34-36 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Uhus sind die größten Eulen der Welt. Ihr auffälligstes Merkmal sind die langen, beweglichen Federohren, die bei Männchen aufrecht stehen und bei Weibchen etwas „hängend“ erscheinen. Sie sind allerdings nur ein „Schmuckstück“, denn die eigentlichen Ohren liegen an der Kopfseite. Uhus können Beute, die bis zu zwei Drittel ihres Körpergewichtes wiegt, mühelos aufnehmen, sodass auch Kaninchen und Feldhasen zu ihrem Nahrungsspektrum gehören. Unverdauliche Nahrungsreste werden bei Eulen als so genannte „Gewölle“ ausgewürgt. In diesen Gewöllen können für Uhus über 50 verschiedene Säugetierarten als Beute identifiziert werden und daneben über 150 Vogelarten. Als nächtliche Jäger verbringen sie den Tag meist geschützt zwischen Sträuchern oder in Bäumen.

In Mitteleuropa gingen die Bestände vor Jahrzehnten zurück, da der Uhu, der als Jagdschädling galt, selbst bejagt wurde. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts sorgten jedoch Schutzmaßnahmen, u.a. auch in Deutschland für eine deutliche Bestandszunahme.

Europäische SumpfschildkröteEmys orbicularis

Europäische SumpfschildkröteEmys orbicularisHerkunft

Nordafrika bis Mitteleuropa

Größe

12-38 cm

Lebensraum

Seen, Teiche, Tümpel, langsam fließende Flüsse

Gewicht

400-1500 g

Nahrung

Schnecken, Krebstiere, Wasserinsekten, Insektenlarven, Kaulquappen, kleine Fische, Aas

Tragezeit

Brutzeit: ca 3 Monate

Bedrohungsstatus*

gering gefährdet

Die Europäische Sumpfschildkröte ist die einzige in Deutschland einheimische Schildkrötenart. Sie ist eine „echte Wasserschildkröte“, kann sich aber auch außerhalb von Gewässern aufhalten, beispielsweise zum Sonnenbaden. In Deutschland gilt die Europäische Sumpfschildkröte als vom Aussterben bedroht, sie ist vor allem durch Lebensraumzerstörung gefährdet.

Europäisches WaldrentierRangifer tarandus fennicus

Europäisches WaldrentierRangifer tarandus fennicusHerkunft

Altai, Ural

Größe

1,5-2m

Lebensraum

Taiga

Gewicht

ca. 80-180 kg

Nahrung

Flechten, Gräser, Moose, Pilze

Tragezeit

ca. 220 Tage

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Unsere Europäischen Waldrentiere teilen sich ihre Anlage mit den Elchen. Die stattlichen Tiere sind in der Natur gefährdet und ihre Bestände nehmen immer weiter ab.

FidschileguanBrachylophus fasciatus

FidschileguanBrachylophus fasciatusHerkunft

Fidschi

Größe

ca. 70 cm

Lebensraum

feuchte Wälder in Küstennähe

Gewicht

ca. 200 g

Nahrung

Blätter, Früchte, Insekten

Tragezeit

Inkubationszeit: 150-200 Tage

Bedrohungsstatus*

stark gefährdet

Fidschi-Leguane sind Baumbewohner und kommen auf den Fidschi-Inseln und der Inselgruppe Tonga vor. Ihr Bestand hat durch vielfältige Gründe, wie der Veränderung ihres Lebensraumes, sowie durch den illegalen Handel als Haustier stark abgenommen.

Flachland-ViscachaLagostomus maximus

Flachland-ViscachaLagostomus maximusHerkunft

südliches Südamerika

Größe

39-65 cm

Lebensraum

Pampas, Trocken- und Dornbuschsteppen

Gewicht

3,5-8,8 kg

Nahrung

Samen, Gräser

Tragezeit

21-24 Wochen

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

In ganz Europa gibt es nur acht Haltungen dieser Nagetierart aus der Familie der Chinchillas.

Die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere sind ursprünglich im südlichen Südamerika verbreitet, sind Bewohner der Pampas und der anschließenden Trocken- und Dornbuschsteppen. Die Tiere sind sehr sozial und leben – je nach Nahrungsangebot – auch in größeren Kolonien in selbstgegrabenen Höhlensystemen, die sehr groß sein können, zusammen. Viscachas ernähren sich vorwiegend von Gräsern und Sträuchern.

FlitterkärpflingAmeca splendens

FlitterkärpflingAmeca splendensHerkunft

West-Mexiko

Größe

Weibchen ca. 12 cm; Männchen ca. 8 cm

Lebensraum

Süßwasser

Gewicht

Nahrung

Algen, Insektenlarven, Krebstiere

Tragezeit

Wurfgröße 40 Jungfische

Bedrohungsstatus*

vom Aussterben bedroht

Bis vor Kurzem galten sie als in der Natur ausgestorben. Die Art stammt aus den mexikanischen Flüssen Teuchitlán und Ameca. Sie wurde erst Anfang der 1970er Jahre beschrieben und galt lange Zeit als in der Natur ausgestorben. Nahe der Stadt Teuchitlán wurden jedoch noch überlebende Populationen gefunden. Deshalb konnte die Weltnaturschutzunion (IUCN) die Art in die Kategorie „Vom Aussterben bedroht“ zurückstufen.

Unter Hobbyaquarianern erfreute sich diese Art einst sehr großer Beliebtheit. Aktuell nimmt der Bestand jedoch deutlich ab. Aufgrund des begrenzten Lebensraumes sowie der zunehmenden Gewässerverschmutzung könnte die Reservepopulation mit Fischen aus Menschenobhut zukünftig jedoch eine wichtige Überlebenschance für diese Tierart darstellen.

Flitterkärpflinge werden auch Schmetterlingskärpflinge oder Ameca-Hochlandkärpflinge genannt. Sie leben in hierarchischen Gruppen. Dominante Männchen lassen sich an einer schillernderen Färbung erkennen.

FlusspferdHippopotamus amphibius

FlusspferdHippopotamus amphibiusHerkunft

Afrika südlich der Sahara

Größe

3-5 m

Lebensraum

langsam fließende Gewässer

Gewicht

1-4,5 t

Nahrung

Gräser, Kräuter, keine Wasserpflanzen

Tragezeit

8 Monate

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Flusspferd oder Nilpferd, beide Namen werden häufig synonym verwendet. Allerdings ist der Name Nilpferd mittlerweile veraltet. Ursprünglich waren Flusspferde in ganz Afrika verbreitet, so auch an den Ufern des Nils, worauf der alte Name hindeutet. Heute sind sie jedoch nur noch in langsam fließenden Gewässern südlich der Sahara zu finden.

Flusspferde gehören wie Schweine, Rinder, Schafe, Antilopen und noch viele weitere zu den Paarhufern. Der Namensteil -pferd ist irreführend, da Pferde zu den Unpaarhufern gehören und nicht näher mit ihnen verwandt sind.

Sie sind perfekt an ein Leben im Wasser angepasst. Ihre Augen, Ohren und Nasenlöcher sind in einer Ebene oben am Kopf angeordnet, so dass sie zum Atmen oft nur die Nasenlöcher heben und beim Ruhen im Wasser die Umgebung im Auge behalten können. Natürliche Bedrohungen sind Krokodile oder Löwen, die jedoch meist nur den Jungtieren gefährlich werden können. Zum Fressen gehen sie meist nachts bzw. in der Dämmerung an Land, um zu grasen.

Flusspferde leben gesellig in Gruppen von bis zu 150 Tieren und liegen häufig nebeneinander im Wasser. Bullen markieren ihre Reviere mittels Kot, den sie im Wasser verteilen. Durch ihr ausgeprägtes Territorialverhalten gehören Flusspferde zu den gefährlichsten Tieren Afrikas. Sie sind schlechte Schwimmer, können aber bis zu fünf Minuten tauchen und bewegen sich auf dem Gewässergrund laufend fort.

Forbes-PapageiamadineErythrura tricolor

Forbes-PapageiamadineErythrura tricolorHerkunft

Indonesische Inseln und Timor-Leste

Größe

10 cm

Lebensraum

Waldrand, Bambus, Anbaugebiete

Gewicht

17-20 g

Nahrung

Grassamen und Früchte

Tragezeit

Brutdauer 13-15 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Während der Partnersuche trägt das Männchen Nistmaterial zusammen und fliegt mit trillerndem Gesang zum auserwählten Weibchen. Durch einen „Verfolgungsflug“ wird die Paarbindung hergestellt. Nach erfolgreicher Paarung bauen die Vögel ihre Nester in Palmen. Jungtiere kommen nach zwei Wochen nackt zur Welt. Das Nest verlassen sie bereits 17 Tage später, werden aber weiterhin von den Elterntieren mit Futter versorgt. Komplett eigenständig sind die Jungtiere dann nach insgesamt fünf Wochen.

Forsten-LoriTrichoglossus forsteni forsteni

Forsten-LoriTrichoglossus forsteni forsteniHerkunft

Sumbawa

Größe

25-30 cm

Lebensraum

tropischer Regenwald, Buschland

Gewicht

75-157 g

Nahrung

Früchte, Pollen, Blüten, Sämereien

Tragezeit

Brutdauer ca. 25 Tage

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Forsten-Allfarbloris kommen ausschließlich auf der Insel Sumbawa vor, d.h. sie sind

dort endemisch. Sie leben in Wäldern und baumbestandenem Buschland und können

bis zu 25 Jahre alt werden. Wie alle Loris sind auch sie Höhlenbrüter. Beide Elternvögel

betreuen die Jungtiere. Besonders interessant ist die Zunge der Loris: schmal,

spitz und dicht mit Papillen besetzt. Damit können sie besonders gut tief in Blüten gelangen

und dort wie mit einem Schwamm Pollen und Nektar aufnehmen. Forsthofer MinischweinSus scrofa f. domestica

Forsthofer MinischweinSus scrofa f. domesticaHerkunft

Deutschland

Größe

28-32 cm

Lebensraum

Haus- und Nutztier

Gewicht

bis 13 kg

Nahrung

Allesfresser (z.B. Eicheln, Wurzeln, Kräuter, Früchte, Insekten)

Tragezeit

112-114 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Forsthofer Minischweine sind kleine Hausschweine. Sie sind eine Mischung verschiedener kleiner Schweinerassen, die erst in den 1990er Jahren entstand. Aufgrund ihrer geringen Größe spielen sie als Fleischlieferanten keine Rolle. Ursprünglich wurden sie als Versuchstiere für die Forschung gezüchtet. Heute werden sie immer häufiger als Haustiere gehalten. Trotz ihrer geringen Größe ist die Heimtierhaltung von Minischweinen sehr anspruchsvoll! Wie alle Schweine sind sie intelligent und sehr sozial. Ausreichend Beschäftigung und Kontakt zu Artgenossen sind für eine artgerechte Haltung entscheidend. Die Tiere sollten nicht in der Wohnung gehalten werden, sondern brauchen einen Stall mit großem Außenbereich. Außerdem gelten auch Minischweine in Deutschland als Nutztiere und die Haltung unterliegt den Regeln des Veterinäramts.

GebirgsaraPrimolius couloni

GebirgsaraPrimolius couloniHerkunft

westliches Südamerika

Größe

ca. 40 cm

Lebensraum

Regenwald

Gewicht

bis 300g

Nahrung

Nüsse, Sämereien, Früchte

Tragezeit

Brutdauer 3 Wochen

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Gebirgsaras werden wegen ihres blauen Kopfgefieders häufig auch Blaukopfaras genannt. Insgesamt wird ihr Bestand als sehr gering eingeschätzt. Aufgrund ihrer Seltenheit sind sie bei privaten Haltern sehr beliebt. Deshalb werden sie illegal gefangen und auf den Märkten angeboten. Der Lebensraumwandel stellt für sie aktuell keine Bedrohung dar, da sie auch in Rodungsgebieten mit kleineren Waldflächen fortbestehen können. Sie halten sich relativ häufig in der Nähe besiedelter Gebiete auf. Trotz dieser Nähe zum Menschen ist über ihre natürliche Verhaltensweise jedoch bisher recht wenig bekannt. Der Gebirgsara ist einer der unerforschtesten Papageien Südamerikas.

GelbbrustaraAra ararauna

GelbbrustaraAra araraunaHerkunft

zentrales Südamerika

Größe

ca. 86 cm

Lebensraum

tropische und subtropische Wälder und offene Halbsavannen

Gewicht

ca. 1-1,4 kg

Nahrung

Nüsse, Früchte, Palmfrüchte

Tragezeit

Brutdauer 25-28 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Wie viele Aras ist auch der Gelbbrustara ein Höhlenbrüter. Für seine Höhlen wählt er vorzugsweise Palmen, oft in mehreren Metern Höhe. Ein geeigneter Baumbestand in seinem Lebensraum ist deshalb immens wichtig. Der Schnabel der Gelbbrustaras ist ein echtes Werkzeug. Mit ihm können selbst harte Nüsse ohne Mühe geknackt werden. Außerdem hilft er beim Klettern wie ein zusätzlicher Fuß. Zum Decken ihres Mineralhaushaltes suchen Gelbbrustaras häufig Lehmwände auf und nehmen mineralreichen Lehm zu sich.

Gestreifter BaumsteigerPhyllobates vittatus

Gestreifter BaumsteigerPhyllobates vittatusHerkunft

Costa Rica, Golfo Dulce-Region

Größe

2-3 cm

Lebensraum

tropischer Regenwald, 30–550 m ü. NN.

Gewicht

Nahrung

Ameisen, Käfer

Tragezeit

Eientwicklung 9-17 Tage

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Gestreifte Baumsteiger werden wie der Großteil anderer Baumsteigerarten erst durch die Aufnahme bestimmter Beutetiere giftig. Aus einem Wirkstoff der Beutetiere können die Frösche teils hochgiftige Toxine entwickeln.

Mit ihrer Schallblase erzeugen die Männchen ungewöhnliche Trillerlaute, um Weibchen anzulocken. Die Brutpflege wird komplett von den Männchen übernommen.

Zwei Wochen nach der Befruchtung transportiert es die frisch geschlüpften Kaulquappen auf seinem Rücken zum nächsten stehenden Gewässer. Zwei Monaten später hüpfen dann kleine Frösche an Land. Gestreifter Martinique-AnolisAnolis roquet summus

Gestreifter Martinique-AnolisAnolis roquet summusHerkunft

Karibik (Martinique)

Größe

max. 20 cm

Lebensraum

Wälder, Buschland

Gewicht

Nahrung

Insekten, pflanzliche Kost

Tragezeit

Brutzeit: 40 - 50 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Diese besondere Echsenart kommt in der Natur auf der karibischen Insel Martinique vor. Die Männchen verfügen über eine leuchtende Kehlwamme, die aufgestellt werden kann.

GoldkopflöwenäffchenLeontopithecus chrysomelas

GoldkopflöwenäffchenLeontopithecus chrysomelasHerkunft

Brasilien, im Bundesstaat Bahia

Größe

24-29 cm

Lebensraum

Tropischer Regenwald

Gewicht

500-700 g

Nahrung

Früchte, Nektar, Insekten, Spinnen

Tragezeit

ca. 4 Monate

Bedrohungsstatus*

stark gefährdet

Goldkopflöwenäffchen gehören zu den größten Mitgliedern der Krallenaffen. Sie leben nur in einem kleinen Gebiet in der südlichen Küstenregion des brasilianischen Bundesstaates Bahia. Die tagaktiven Tiere bewohnen dort Bäume vorwiegend tropischer Wälder in einer Höhe von bis zu zehn Metern. Löwenäffchen leben in Familien oder kleinen Gruppen von bis zu 15 Tieren. Sie verhalten sich territorial und markieren ihr Revier mit Urin und Drüsensekreten. Wie alle Krallenaffenarten haben sie an den Fingern und Zehen Krallen anstelle von Nägeln.

Die Art gilt aufgrund der zunehmenden Zerstückelung und Abholzung ihres Lebensraumes als stark gefährdet.

GoldsittichGuaruba guarouba

GoldsittichGuaruba guaroubaHerkunft

Norden Brasiliens am Amazonasbecken

Größe

34-36 cm

Lebensraum

hügeliger Regenwald, zum Brüten auch offenere Flusslandschaften mit vereinzelten Bäumen für Bruthöhlen

Gewicht

250 g

Nahrung

Früchte, Samen, Nüsse

Tragezeit

Brutdauer 30 Tage

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Goldsittiche leben wie Nomaden und ziehen in schwärmen über das Amazonasgebiet. Ihren Namen verdanken sie der bis auf die Flugfedern durchgehend hellgelben Färbung des Gefieders. Sie brüten offenbar in Gruppen aus mehreren Tieren. Hierbei legen mehrere Weibchen ihre zwei bis drei Eier in ein gemeinsames Nest und mehrere Eltern kümmern sich um den Nachwuchs. So können in einem Nest bis zu neun Eier liegen.

Die Art gilt als gefährdet, da die Tiere nur einen relativ kleinen Lebensraum besiedeln. Durch Abholzung und Umweltverschmutzung geht ihr Lebensraum zurück. Auch werden die Tiere wegen ihrer schönen Gefiederfärbung häufig gefangen und als Haustiere verkauft. Der Goldsittich gilt als eine der teuersten Papageienarten. Allerdings ist der Handel stark beschränkt und nur mit besonderen Genehmigungen und Papieren gestattet um den illegalen Fang für den markt als Haustiere zu unterbinden.

Granulierter GlasfroschCochranella granulosa

Granulierter GlasfroschCochranella granulosaHerkunft

Mittelamerika (Costa Rica, Honduras, Nicaragua und Panama)

Größe

23–32 mm

Lebensraum

feuchte Tiefland- und Gebirgswälder, meist in der Nähe von Bächen

Gewicht

unbekannt

Nahrung

kleine Insekten wie Drosophila oder kleine Grillen

Tragezeit

Eientwicklung 13-17 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Ein besonderes Merkmal der Glasfrösche ist die transparente Haut an ihrer Unterseite durch die das Herz, der Verdauungsapparat sowie die reifenden Eier von außen zu erkennen sind. Der schwarz-weiße Laich von den Granulierten Glasfröschen enthält zwischen 40 und 60 Eier. Der Laich wird an der Vegetation über Bächen abgelegt.

Die Blattspitze hängt dabei ins Wasser und sorgt so für einen konstanten Wasserstrom über den Eiern, während diese gleichzeitig vor Fressfeinden geschützt sind. Nach dem Schlüpfen fallen die Kaulquappen ins Wasser, wo sie mehrere Monate verbringen, bis ihre Metamorphose vollständig abgeschlossen ist.

Diese Froschart wird von der Roten Liste der IUCN als „nicht gefährdet“ eingestuft, dennoch ist ihr Bestand, aufgrund von Lebensraumverlust durch Abholzung und Wasserverschmutzung, rückläufig. Grauhals-KronenkranichBalearica regulorum

Grauhals-KronenkranichBalearica regulorumHerkunft

Süd- und Ostafrika

Größe

ca. 1 m

Lebensraum

Feuchtgebiete, Graslandschaften, in wassernähe

Gewicht

ca. 3,5 kg

Nahrung

Insekten, Sämereien, kleine Wirbeltiere

Tragezeit

Brutdauer ca. 1 Monat

Bedrohungsstatus*

stark gefährdet

Grauhals-Kronenkraniche zeichnen sich durch die namensgebende goldfarbene Federkrone und das samtartige Federkissen über dem Schnabel aus. Aufgrund fortschreitender Trockenlegung ihrer Brutgebiete, zunehmender Landwirtschaft und dem vermehrten Einsatz von Pestiziden, Wilderei und vielen weiteren Gründen sind sie stark gefährdet. Sie sind Nationalvogel Ugandas und seit 1962 in dessen Flagge zu finden. Im Frühjahr zeigen Kronenkraniche einen ausgiebigen Balz- und Paarungstanz. Ihre Rufe sind aufgrund anatomischer Besonderheiten im Vergleich zu anderen Kranicharten recht leise.

GraupapageiPsittacus erithacus

GraupapageiPsittacus erithacusHerkunft

West- und Zentralafrika

Größe

30-35 cm

Lebensraum

tropischer Regenwald

Gewicht

0,5 kg

Nahrung

Nüsse, Früchte, Sämereien, Knospen

Tragezeit

Brutdauer 21-30 Tage

Bedrohungsstatus*

stark gefährdet

Graupapageien leben außerhalb der Brutzeit in großen Schwärmen von mehreren hundert Vögeln. Die Brutzeit verbringen Paare, deren Bindung meist lebenslang besteht, gemeinsam. In der Baumhöhle bebrütet das Weibchen zwei bis drei Eier und wird dabei vom Männchen mit Nahrung versorgt. Beide Elternvögel kümmern sich um den Nachwuchs, bis dieser nach circa drei Monaten flügge wird.

Graupapageien sind für ihre hohe Intelligenz und Sprachbegabung bekannt. Aus diesem Grund sind sie beliebte Haustiere, die häufig illegal gehandelt werden. Seit dem Jahr 2016 gelten die Graupapageien deshalb auch als stark gefährdet.

Großer MaraDolichotis patagonum

Großer MaraDolichotis patagonumHerkunft

südliches Südamerika

Größe

60-80 cm

Lebensraum

Grassteppe, Wälder, Buschland

Gewicht

10-16 kg

Nahrung

Gras, Blüten, Knollen

Tragezeit

90 Tage

Bedrohungsstatus*

gering gefährdet

Der Große Mara, wegen seines Aussehens auch Pampashase genannt, gehört zur Familie der Meerschweinchen. Er lebt in großen Gruppen mit einer deutlichen Rangordnung. Der Große Mara ist ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems Südamerikas. Er trägt zur Bestäubung und zu einem gesunden Nahrungsnetz bei. Maras sind in der Natur aktuell zwar noch weit verbreitet, aber ihre Bestände nehmen durch Lebensraumverlust und Nahrungskonkurrenz durch Haustiere und eingeführte Wildtiere deutlich ab. Die Art wird deshalb von der Weltnaturschutzunion auf der IUCN Red List of Threatened Species als gering gefährdet geführt.

GrünzügelpapageiPionites melanocephala

GrünzügelpapageiPionites melanocephalaHerkunft

Südamerika, entlang des Äquators

Größe

23 cm

Lebensraum

tropische Tieflandregenwälder

Gewicht

130-170 g

Nahrung

Samen und Früchte

Tragezeit

Brutdauer ca. 25 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Grünzügelpapageien sind wahre Wipfelstürmer. Sie leben in den Baumkronen hoher Bäume, wo sie auch auf Nahrungssuche gehen. Dort finden sie eine Vielzahl verschiedener Samen. Die Baumhöhlen nutzen sie als Schlafplätze. Auch ihre Nester legen sie in den Wipfeln hoher Bäume, meist in Baumhöhlen an. Während der Brutzeit sind Grünzügelpapageien sehr aggressiv und territorial anderen Tieren gegenüber. Außerhalb der Brutzeit versammeln sie sich jedoch auch in Gruppen von bis zu 30 Tieren. Sie kommen in der Natur häufig vor und sind nicht bedroht.

HabichtskauzStrix uralensis

HabichtskauzStrix uralensisHerkunft

Eurasien von Skandinavien und dem Baltikum bis an die Pazifikküste.

Größe

50-62 cm

Lebensraum

Boreale Wälder

Gewicht

0,5-1,3 kg

Nahrung

Kleine Säugetiere, Vögel, gelegentlich Reptilien und Amphibien

Tragezeit

Brutdauer 28-35 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Habichtskäuze können dank ihres guten Gehörs selbst unter einer 20 bis 30 Zentimeter tiefen Schneedecke Mäuse entdecken und erbeuten. Die Weibchen werden mit 1,3 Kilogramm deutlich schwerer und größer als die Männchen. Die Aufgabe des Brütens ist alleine ihre Aufgabe. Die Männchen versorgen sie während dieser Zeit jedoch mit Futter. Da sie ihre Nester sehr aggressiv verteidigen, werden Habichtskäuze in Schweden auch „slaguggla“ genannt, was übersetzt Schlageule bedeutet.

HausmeerschweinchenCavia aperea f. porcellus

HausmeerschweinchenCavia aperea f. porcellusHerkunft

ursprünglich Andenregion

Größe

20-40 cm

Lebensraum

Nutz- und Haustier

Gewicht

0,6-1,5 kg

Nahrung

Gräser, Kräuter, Blätter

Tragezeit

2 Monate

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Meerschweinchen gehören zu den Nagetieren. Die Stammform dieser Haustiere ist das Wildmeerschweinchen. In ihrer Heimat in Südamerika werden Hausmeerschweinchen als Fleischlieferanten gehalten und sind seit langem fester Bestandteil der Esskultur. Die freilebenden Populationen besiedeln das Grasland Südamerikas, sind aber an den Hängen der Anden auch bis zu über 4.000 Metern Höhe anzutreffen. Mitte des 18. Jahrhunderts kamen Meerschweinchen auf dem Seeweg nach Europa, was ihnen den Namensteil Meer- gab. Seitdem werden sie hier als Haustiere gehalten.

Gezielte Züchtungen ließen bei den Hausmeerschweinchen sehr unterschiedliche Ausprägungen in Farbe und Haarstruktur entstehen. So findet man z.B. unter den Kurzhaarrassen Glatthaar- oder Rosettenmeerschweinchen, bei den langhaarigen Rassen kennt man Angorameerschweinchen oder Peruaner, die ihr Haarkleid wie eine Schleppe mit sich ziehen.

Hellroter AraAra macao

Hellroter AraAra macaoHerkunft

Zentral- und Südamerika

Größe

ca. 84 cm

Lebensraum

subtropische und tropische Tieflandregenwälder

Gewicht

ca. 1 kg

Nahrung

Nüsse, Früchte, Knospen, grüne Pflanzenteile

Tragezeit

Brutdauer 24-28 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Hellrote Aras werden auch Arakangas genannt. Sie leben in Trupps und entfernen sich nur während der Paarungszeit von den Gruppen. Das ausgeprägte Sozialverhalten zeigt sich unter Anderem in der gegenseitigen Körperpflege, der gemeinsamen Nahrungssuche in den Baumkronen und dem Aufsuchen von Schlafplätzen in Bäumen. Als Anpassung an das Klettern und Festhalten von Nahrung, besitzen sie typische Papageienfüße, bei denen je zwei der vier Zehen nach vorne bzw. hinten gerichtet sind.

HirschziegenantilopeAntilope cervicapra

HirschziegenantilopeAntilope cervicapraHerkunft

Südasien (Indien, Pakistan, Nepal)

Größe

1,2-1,3 m

Lebensraum

offene Steppe

Gewicht

25-35 kg

Nahrung

Gräser, Kräuter, Knospen, Blätter, Früchte, Blüten

Tragezeit

5-6 Monate

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Bei Hirschziegenantilopen gibt es einen deutlichen Geschlechterunterschied. Nur die männlichen Tiere tragen die langen, imposant geschraubte Hörner, die bis zu 60 cm lang werden können. Außerdem weisen sie eine deutlich kontrastreichere Fellfärbung gegenüber der Weibchen und Jungtiere auf.

Einst lebten mehrere Millionen Hirschziegenantilopen auf dem indischen Subkontinent, es war die häufigste indische Huftierart. Durch Besiedlung und vor allem die Jagd wegen ihres Fleisches, der Hörner und des Fells, wurde der Bestand jedoch stark dezimiert auf nur noch einige tausend Individuen. Dank erfolgreicher Schutzmaßnahmen stieg der Bestand jedoch wieder an, sodass die Art heute als nicht gefährdet gilt.

HühnergansCereopsis novaehollandiae

HühnergansCereopsis novaehollandiaeHerkunft

Australien, v.a. Inseln entlang der Südküste

Größe

0,7-1 m

Lebensraum

Grasland, Felder

Gewicht

3,7-5 kg

Nahrung

Gras, v.a. stark wasserhaltige und stickstoffhaltige Pflanzen

Tragezeit

Brutdauer 32-34 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Hühnergänse leben fast ausschließlich auf Grasland in der Nähe von Salz- oder Brackwasser. Da sie sich besonders gerne von stickstoffhaltigen Pflanzen ernähren, sind sie auf gedüngten Weideflächen häufig anzutreffen. Bis in die 1960er Jahre wurde sie deshalb bejagt.

Hühnergänse sind recht aggressiv. Im Falle einer Bedrohung strecken sie den Hals nach vorne, sträuben die Halsfedern und laufen, den Kopf nach unten gesenkt, mit ausgebreiteten Flügeln auf Feinde zu. Ihre Rufe sind charakteristisch dumpf und laut.

HumboldtpinguinSpheniscus humboldti

HumboldtpinguinSpheniscus humboldtiHerkunft

Pazifikküste Südamerikas

Größe

58-65 cm

Lebensraum

Küstenregion

Gewicht

ca. 4 kg

Nahrung

Fische, Tintenfische, Krebstiere

Tragezeit

Brutdauer ca. 1,2 Monate

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Humboldtpinguine kommen entgegen der weitläufigen Meinung nicht aus den Polarregionen sondern aus Südamerika. Im 19. Jahrhundert führte der intensive Abbau ihres Kots, den sie als Nistmaterial nutzen, zu einem massiven Bestandsrückgang. Als Guano fand der Kot Einsatz in Düngemitteln. Heute sind fortschreitende Zerstörung der Lebensräume sowie unkontrollierte Überfischung der Meere die Hauptgefährdungsursachen für die flugunfähigen Vögel.

HyazintharaAnodorhynchus hyacinthinus

HyazintharaAnodorhynchus hyacinthinusHerkunft

Brasilien, Bolivien, Paraguay

Größe

bis zu 100 cm

Lebensraum

Wälder, Pampasregionen

Gewicht

ca. 1,5 kg

Nahrung

Nüsse, Sämereien, Früchte

Tragezeit

Brutdauer: 28-30 Tage

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Hyazintharas sind die Größten aller Papageienarten. Mit ihrem strahlend blauen Gefieder und ihrer neugierigen Art sind die blauen Papageien beliebte Zootiere und Botschafter für ihre bedrohten, wildlebenden Artgenossen.

Inka-KakaduCacatua leadbeateri

Inka-KakaduCacatua leadbeateriHerkunft

Australien

Größe

33-40 cm

Lebensraum

Trockensavanne, Grasland, Salzbuschsteppe

Gewicht

360-480 g

Nahrung

Samen Früchte und Insektenlarven

Tragezeit

Brutdauer 22-24 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Inka-Kakadus kommen in den ariden und semiariden Buschgebieten Australiens vor. Auch in Wäldern sind sie zu finden. In ihrem Lebensraum sind sie jedoch auf die Verfügbarkeit von Süßwasser angewiesen.

Das auffälligste Merkmal dieser zur Ordnung der Papageien gehörenden Vögel ist die imposante gebänderte Federhaube. Mit dieser drücken sie wie bei Kakadus üblich ihren Gemütszustand aus. Die Federhaube wird bei Erregung, Aufregung aber auch bei der Balz aufgestellt und ist damit ein wichtiges Kommunikationsmittel.

Die Brut und Aufzucht der Nestlinge findet in Baumhöhlen statt, zu denen sie stets zur Brutsaison zurückkehren. Diese Baumhöhlen legen sie mit Holzstückchen aus. Zwei benachbarte Bruthöhlen sind meist mehr als zwei Kilometer weit voneinander entfernt. Innerhalb von wenigen Tagen legt das Weibchen zwei bis fünf Eier in die Bruthöhle. Diese werden von beiden Partnern etwa 24 Tage gemeinsam bebrütet. Nach dem Schlupf verbleiben die kleinen Nesthocker noch ca. zwei Monate in der Höhle und werden von beiden Elternteilen gefüttert. Nach dem Verlassen der Höhle schließen sich die Jungvögel einem Schwarm anderer junger Inka-Kakadus an. Innerhalb dieser Schwärme bilden sich dann die Paare aus, die in der Regel bis zum Tod einer der beiden Partner streng monogam zusammen bleiben. Weibchen können nach etwa zwei Jahre das erste Mal Eier legen, Männchen werden erst mit etwa drei Jahren fortpflanzungsfähig.

Trotz der Abholzung geeigneter Nistbäume und des Rückgangs passender Habitate ist diese Art durch ihr großes Verbreitungsgebiet nicht in ihrem Bestand gefährdet.

JungfernkranichAnthropoides virgo

JungfernkranichAnthropoides virgoHerkunft

Nördliches Eurasien

Größe

0,9-1 m

Lebensraum

Flache Steppengebiete

Gewicht

ca. 2,5 kg

Nahrung

Insekten, Kleinsäuger, Sämereien

Tragezeit

Brutzeit: 27-29 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Jungfernkraniche sind die kleinsten aller Kranich-Arten. Sie bewohnen das nördliche Eurasien.

Kalifornischer SeelöweZalophus californianus

Kalifornischer SeelöweZalophus californianusHerkunft

Pazifik-Küstenregionen Nordamerikas

Größe

1,8-3 m

Lebensraum

sandige und felsige, flache Strände

Gewicht

50-400 kg

Nahrung

Fisch, Oktopus

Tragezeit

11 Monate

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Kalifornische Seelöwen sind Robben, die an den Küsten der USA, Kanadas und Mexikos vorkommen. Sie leben an Land in großen Kolonien von mehreren hundert Tieren. Mit einer Länge von bis zu drei Metern und einem Gewicht von bis zu 400 Kilogramm sind die Männchen deutlich größer und schwerer als die Weibchen. Sie weisen ein ausgeprägtes Territorialverhalten auf. Ein Bulle wacht über 10 – 15 Weibchen, seinen so genannten Harem.

Wie alle Robben sind Kalifornische Seelöwen an das Leben im Wasser sehr gut angepasst. Ihr stromlinienförmiger Körper, die kurzen Haare des Felles, ihre besondere Atemtechnik und die Stabilität der Flossen ermöglichen müheloses Schwimmen und Tauchen. Dank der speziellen Anatomie ihrer Flossen können sie sich im Gegensatz zu den meisten anderen Robbenarten (Familie Hundsrobben) auch geschickt an Land bewegen. Seelöwen und Seebären gehören zu der Familie der Ohrenrobben, die nicht nur durch das Vorhandensein äußerer Ohrmuscheln gekennzeichnet sind. Sie setzen ihre Flossen wie Gliedmaßen ein und „robben“ dadurch nicht bäuchlings.

KarpatenluchsLynx lynx carpathicus

KarpatenluchsLynx lynx carpathicusHerkunft

Karpaten in Rumänien, Slowakei und Tschechien sowie einigen Teilen Mitteleuropas

Größe

0,8-1,3 m

Lebensraum

großflächige Waldgebiete

Gewicht

bis zu 38 kg

Nahrung

Kleinsäuger, Rehe, Vögel, Nutztiere (Schafe, Hühner)

Tragezeit

ca. 2,5 Monate

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Eurasische Luchse gehören mit ihren ca. elf Unterarten, von denen der Karpatenluchs eine darstellt, zur zoologischen Familie der Katzen. In Teilen Europas galten sie lange als ausgerottet, inzwischen konnten sie aber in Deutschland, Frankreich, Italien und anderen Ländern wieder erfolgreich angesiedelt werden.

Der Eurasische Luchs ist neben Wolf und Bär das größte heimische Raubtier Europas. Sein Fell ist weich und dicht und variiert in der Farbe in Abhängigkeit vom Verbreitungsgebiet zwischen silber-grau, grau-gelblich oder rot-bräunlich. Die charakteristischen Pinselohren, mit denen die Luchse ausgezeichnet hören können, die Rückseiten der Ohren und die Schwanzspitze sind schwarz.

Weitere typische Kennzeichen sind ihr Backenbart, ihre hohen Beine und der kurze Schwanz. Dies sind Anpassungen an ein Leben in kälteren Regionen. Der Backenbart wirkt zudem als Schalltrichter, der das Hörvermögen deutlich steigert. Auch ihre Sehleistung ist herausragend. Luchse können im Dunkeln sechsmal so gut sehen wie Menschen.

Sie leben zurückgezogen und sehr scheu in Waldgebieten, in alten Mischwäldern mit Unterbewuchs, bevorzugt im Hügel- und Bergland, sowie im Hochgebirge unterhalb der Baumgrenze. Die dämmerungsaktiven Tiere sind bis auf die Zeit der Paarung Einzelgänger und zeigen ein ausgeprägtes Territorialverhalten.Für den Menschen stellen Luchse im allgemeinen wegen ihrer zurückgezogenen Lebensweise keine Gefahr dar. Die Unterarten des Eurasischen Luchses sind oft extrem gefährdet. Als Faktoren der Bestandsrückgänge gelten vor allem der Lebensraumverlust, Verringerung der Beutetiere und Tier-Mensch-Konflikte.

KattaLemur catta

KattaLemur cattaHerkunft

nur Madagaskar

Größe

50 cm

Lebensraum

Trockenwälder, Buschland

Gewicht

3,5-6 kg

Nahrung

Früchte (Tamarinden), Blätter, Knospen, Insekten

Tragezeit

4,5 Monate

Bedrohungsstatus*

stark gefährdet

Kattas sind Halbaffen und Vertreter der Lemuren, die mit insgesamt ca. 29 Arten nur auf der Insel Madagaskar an der Ostküste Afrikas beheimatet sind. An ihrem schwarz-weiß geringelten Schwanz, der ihnen beim Klettern und Springen, aber auch zur Verständigung mit ihren Artgenossen dient, kann man sie gut erkennen. Kattas sind sehr soziale Tiere. Neben der gegenseitigen Fellpflege setzen sie ein großes Repertoire an Lauten und Duftsignalen zur Kommunikation mit Gruppenmitgliedern ein. Ihre Augen leuchten in der Dunkelheit durch das „Tapetum lucidum“, eine besonders reflektierende Schicht der Netzhaut. Häufig sieht man diese Lemuren in der sog. „Sonnenanbeter-Stellung“. Dabei sitzen die Tiere aufrecht auf den Hinterbeinen, winkeln die Arme seitlich ab und strecken die geöffneten Handflächen der Sonne entgegen.

KönigspythonPython regius

KönigspythonPython regiusHerkunft

westliches Afrika

Größe

1,3-2 m

Lebensraum

Regenwald, Savanne, landwirtschaftlich genutzte Gebiete

Gewicht

1-3 kg

Nahrung

kleine Wirbeltiere

Tragezeit

Brutdauer ca. 2 Monate

Bedrohungsstatus*

gering gefährdet

Königspythons gehören zu den Würgeschlangen. Sie sind nicht giftig, sondern erdrosseln ihre Beute, indem sie sich mit ihrem Körper darum schlingen. Ihr Körper ist sehr muskulös. Wie alle Schlangen müssen sich Königspythons regelmäßig häuten, da ihre Haut nicht mitwächst. Die alte Haut wird schließlich als Häutung abgestreift. Mit Hilfe ihres Geruchssinns und der Fähigkeit, Erschütterungen wahrzunehmen, sind Königspythons perfekt für die nächtliche Jagd ausgerüstet. Zusätzlich haben sie spezielle Wärmesinnesorgane, die ihnen helfen, Beute anhand der Körperwärme aufzuspüren. Allerdings können sie auch mehrere Monate ohne Nahrung auskommen.

KrauskopfpelikanPelecanus crispus

KrauskopfpelikanPelecanus crispusHerkunft

Vorderasien, Südeuropa

Größe

160-180 cm

Lebensraum

Gewässer aller Art

Gewicht

10-12 kg

Nahrung

Fische, Krebse, Amphibien

Tragezeit

Brutzeit: 28-34 Tage

Bedrohungsstatus*

gering gefährdet

KubafinkTiaris canora

KubafinkTiaris canoraHerkunft

Karibik

Größe

ca. 7 cm

Lebensraum

Wälder und Buschland

Gewicht

ca. 7-10 g

Nahrung

Sämereien

Tragezeit

Brutzeit: 11–15 Tagen

Bedrohungsstatus*

nicht bedroht

KubaflamingoPhoenicopterus ruber ruber

KubaflamingoPhoenicopterus ruber ruberHerkunft

Karibik

Größe

120-145 cm

Lebensraum

Gewässer

Gewicht

2-4 kg

Nahrung

Krebstiere

Tragezeit

Brutzeit: 28-32 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Kubaflamingos sind in der Karibik heimisch. Ihre Nahrung sind winzige Krebse, deren Farbstoffe sie in ihrem Gefieder einlagern. So erhalten Kubaflamingos ihre leuchtend rote Farbe.

Lehmanns BaumsteigerOophaga lehmanni

Lehmanns BaumsteigerOophaga lehmanniHerkunft

Kolumbien, am Westhang der Cordillera Occidental

Größe

31-36 mm

Lebensraum

im Laubstreu meist in steilen Hängen, Höhenlagen zwischen 600 und 900 m

Gewicht

Nahrung

kleine (giftige) Insekten

Tragezeit

Bedrohungsstatus*

vom Aussterben bedroht

Der Lehmanns Baumsteiger gehört zur Gattung Oophaga (lat. Eierfresser), die eine besondere Form der Brutpflege betreiben. Die Brut findet am Ende der Regenzeit statt, befruchtete Eier werden in Bromelien abgelegt und das Weibchen ernährt die geschlüpften Kaulquappen mit unbefruchteten Eiern. Eine künstliche Aufzucht ist damit kaum möglich. Im Rahmen des Projektes Amphibian Survival konnten 2023 jedoch erstmals im Cali Zoo (Kolumbien) gezüchtete Tiere in die Natur entlassen werden.

Lemur-LaubfroschAgalychnis lemur

Lemur-LaubfroschAgalychnis lemurHerkunft

Kolumbien, Costa Rica, Panama

Größe

Weibchen bis 4,5 cm, Männchen bis 3,8 cm

Lebensraum

Tropischer Regenwald

Gewicht

Nahrung

Insekten

Tragezeit

Schlupf nach 7-14 Tagen, abgeschlossene Metamorphose nach 70-100 Tagen

Bedrohungsstatus*

vom Aussterben bedroht

Lemur-Laubfrösche sind stark vom Aussterben bedroht. In den 90er Jahren gab es einen starken Bestandseinbruch, der durch die Erkrankung am Chytridpilz ausgelöst wurde. Die zunehmende Regenwaldabholzung stellt für die noch bestehenden Populationen jedoch weiterhin eine große Bedrohung dar. In Zoos wird diese Tierart nicht häufig gehalten, da die Kapazitäten begrenzt sind. Es gibt jedoch zahlreiche Privathaltungen, in denen Lemur-Laubfrösche auch erfolgreich gezüchtet werden. Im Rahmen eines Citizen Conservation Projektes werden die Zuchten von Zoos und Privathaltern nun gemeinsam koordiniert, um den Bestand dieser Tierart zu sichern.

LisztaffeSaguinus oedipus

LisztaffeSaguinus oedipusHerkunft

Nordwest-Kolumbien, Panama

Größe

20-25 cm

Lebensraum

Tropischer Regenwald

Gewicht

410 - 450 g

Nahrung

Früchte, Blüten, Nektar, kleine Wirbeltiere, Insekten

Tragezeit

ca. 4,5 Monate

Bedrohungsstatus*

vom Aussterben bedroht

Lisztaffen gehören innerhalb der Primaten zu den Krallenaffen. Sie bewohnen ein recht kleines Gebiet in der feuchtwarmen Zone (Tierra caliente) Nordwest-Kolumbiens. Die tagaktiven Tiere leben in Familiengruppen. Diese bestehen aus einem Elternpaar und deren Nachkommen verschiedenen Alters und umfassen maximal zwölf Tiere.

Männchen und Weibchen der Lisztaffen sind gleich gefärbt. Ihre weißen, wie nach hinten gekämmt wirkenden Kopfhaare sind namensgebend, denn sie erinnern an die Frisur des berühmten ungarischen Komponisten Franz Liszt. Sie stehen im starken Kontrast zum schwarzen Gesicht der Tiere.

Lisztaffen sind aufgrund illegalen Tierhandels und Lebensraumzerstörung eine stark vom Aussterben bedrohte Tierart.

MagellangansChloephaga picta

MagellangansChloephaga pictaHerkunft

südliches Südamerika

Größe

60-72 cm

Lebensraum

trockene wiesen

Gewicht

2,7-3,2 kg

Nahrung

vor allem Gräser

Tragezeit

Brutdauer 30 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Magellangänse leben meist in der Nähe von Gewässern. Sie gehen aber nur selten zum Schwimmen ins Wasser. Stattdessen verbringen sie einen Großteil der Zeit damit, auf Trockenwiesen und Magerweiden zu grasen. Da sie häufig auch Kuh- und Schafweiden aufsuchen, werden sie von Landwirten als Konkurrenz angesehen und bejagt. Aufgrund des großen Verbreitungsgebietes gilt die Art jedoch trotz der Bejagung als nicht gefährdet.

Bei den Magellangänsen gibt es einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus. Das Männchen ist in der Grundfärbung weiß, das Weibchen ist rot-braun gefärbt. Außerhalb der Fortpflanzungszeit versammeln sich Magellangänse häufig in größeren Gruppen. Während der Brut sind sie jedoch in der Regel sehr territorial und sondern sich paarweise ab. Die Paare bleiben meist über mehrere Jahre zusammen.

Es werden zwei Unterarten bei den Magellangänsen unterschieden. Die häufig als Große Magellangans bezeichnete Unterart Chloephaga picta leucoptera kommt nur auf den Falklandinseln vor, während die Unterart C. p. picta auf dem Festland verbreitet ist. Letztere wird auch hier im Zoo gehalten.

MagellanpinguinSpheniscus magellanicus

MagellanpinguinSpheniscus magellanicusHerkunft

Südamerika (Argentinien, Chile, Falklandinseln)

Größe

ca. 70 cm

Lebensraum

Felsküste

Gewicht

ca. 4 kg

Nahrung

Fische

Tragezeit

Brutdauer ca. 1,5 Monate

Bedrohungsstatus*

nicht bedroht

MaskenkiebitzVanellus miles

MaskenkiebitzVanellus milesHerkunft

Australien

Größe

30-37 cm

Lebensraum

Offenland

Gewicht

0,2-0,5 kg

Nahrung

Insekten

Tragezeit

Brutzeit: 28 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

McCord SchlangenhalsschildkröteChelodina mccordi

McCord SchlangenhalsschildkröteChelodina mccordiHerkunft

nur auf der Insel Roti in Ostindonesien

Größe

ca. 22 cm

Lebensraum

Süßwasser (Seen, Sümpfe, Reisfelder)

Gewicht

0,5-1,5 kg

Nahrung

kleine Fische

Tragezeit

Brutdauer 3-4 Monate

Bedrohungsstatus*

vom Aussterben bedroht

McCords Schlangenhalsschildkröten sind stark vom Aussterben bedroht. Sie wurden erst 1994 als eine eigene Art anerkannt und werden vor allem für den internationalen illegalen Tierhandel gejagt.

Schlangenhalsschildkröten sind stark an das Leben und Jagen im Wasser angepasst. Charakteristisch ist der langgestreckte Hals, dessen Länge etwa zwei Drittel der Panzerlänge beträgt. Sie legen ihn bei Gefahr seitlich gebogen unter den Panzer.McCords Schlangenhalsschildkröten sind nur auf der indonesischen Insel Roti beheimatet.

Tierarten, die nur ein Verbreitungsgebiet aufweisen, werden als endemisch bezeichnet. Endemische Arten sind meist besonders gefährdet, da keine Ausbreitung in andere Regionen möglich ist. Oft sind Arten, die auf Inseln vorkommen auch zugleich endemisch. MittelbeoGracula religiosa

MittelbeoGracula religiosaHerkunft

Süd- und Südostasien

Größe

ca. 30 cm

Lebensraum

Wälder, Plantagen

Gewicht

ca. 200 g

Nahrung

Früchte, Insekten

Tragezeit

Brutdauer: bis zu 19 Tage

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Die Beos gehören zoologisch gesehen zu den Staren. Das für Stare typische Schimmern des Gefieders ist auch bei ihnen zu beobachten.

Es gibt mehrere verschiedene Beo-Arten und je nach Literatur alleine vom gewöhnlichen Beo bis zu sieben Unterarten, die sich sowohl im Verbreitungsgebiet als auch im Aussehen unterscheiden. Besonders kennzeichnend für die Beos ist der gelbe Ohrlappen, der sich je nach Art in Lage und Form unterscheidet. Der Lebensraum der Gewöhnlichen Beos erstreckt sich von Thailand über Malaysia, Sumatra, Borneo, Java und Bali. Dort bewohnen sie Regionen mit großen Bäumen. Waldränder und kleinere Waldgebiete werden dichten Wäldern meist vorgezogen. Sie ernähren sich dort von Früchten, Nektar und Insekten.

Beos leben in großen Gruppen, nur zur Fortpflanzung sondern sich die einzelnen Paare ab. Sie sind streng monogam und binden sich in der Regel ein Leben lang an denselben Partner. Beide Elternteile bauen zusammen ein Nest aus Zweigen und Federn in Höhlen großer Bäume. Diese Höhlen werden von anderen Tieren, wie zum Beispiel Spechten, übernommen und liegen bevorzugt in Höhen von über 10 Metern.

Das Weibchen legt 2-3 Eier, die von beiden Partnern, überwiegend jedoch vom Weibchen, bebrütet werden. Nach 13-17 Tagen schlüpfen die nackten und blinden Küken, und verbleiben noch etwa einen knappen Monat im Nest, wo sie von beiden Elternteilen gefüttert werden. Die bis zu 30cm großen Singvögel besitzen ein großes Sprachtalent. Sie imitieren gehörte Stimmen und ahmen die verschiedensten Geräusche nach. Aufgrund dessen werden diese Vögel häufig aus den Wäldern gefangen und auf illegalen Märkten für die Haltung als Käfigvögel angeboten.

Der gewöhnliche Beo ist aufgrund des großen Verbreitungsgebietes in seinem Bestand noch nicht bedroht. Eine nahe verwandte Art, der Niasbeo (Gracula robusta), ist jedoch stark vom Aussterben bedroht, da sie nur auf der Insel Nias und den Banyak-Inseln westlich von Sumatra vorkommt.

Mittlere WabenkrötePipa carvalhoi

Mittlere WabenkrötePipa carvalhoiHerkunft

östliches und nordöstliches Brasilien

Größe

Weibchen bis 6,8 cm; männchen bis 5,7 cm

Lebensraum

Feuchtgebiete, Marschland, Teiche, Seen

Gewicht

Nahrung

aquatische Wirbellose

Tragezeit

Kaulquappen schlüpfen nach 7-14 Tagen aus der Rückenhaut der Weibchen

Bedrohungsstatus*

nicht gefährdet

Wabenkröten haben ein außergewöhnliches Fortpflanzungsverhalten. Das Paar steigt mehrfach in Loopings auf und sinkt wieder ab. Dabei gibt das Weibchen jeweils wenige Eier ab, die befruchtet werden und durch die gemeinsamen Bewegungen auf dem Rücken des Weibchens landen. Das Männchen schiebt und drückt mit den Füßen und dem Bauch, bis die Eier in der Rückenhaut des Weibchens versinken und eingeschlossen werden.

Die Eier entwickeln sich dort innerhalb von zwei bis vier Wochen zu Kaulquappen. Diese verlassen den Rücken des Weibchens und setzen ihre Entwicklung im Wasser fort. Dort ernähren sie sich von Wirbellosen. Bei anderen Wabenkrötenarten entwickelt sich der Nachwuchs unter der Haut sogar bis zum Jungfrosch. Die Mittlere Wabenkröte kann jedoch aufgrund der kürzeren Aufzucht mehrere Bruten in einem Jahr haben.

MoschustierMoschus moschiferus

MoschustierMoschus moschiferusHerkunft

Zentral- und Ostasien

Größe

56-61 cm (Schulterhöhe)

Lebensraum

gebirgige Taiga mit Nadel- oder Mischwäldern, subalpine Hänge

Gewicht

7-17 kg

Nahrung

Flechten, Gräser, Kräuter, Blätter, Pilze

Tragezeit

circa 187 Tage

Bedrohungsstatus*

gefährdet

Moschustiere gehören zu einer eigenständigen Familie innerhalb der Paarhufer. Sie nehmen eine Mittelstellung zwischen den Hirschferkeln und den Hirschen ein.